中國網/中國發展門戶網訊 北極地區豐富的礦產資源有助于緩解國民經濟發展的資源瓶頸,北極航道將為中國提供更為安全便利的海上運輸環境,北極國際合作有助于提升國家的國際影響力。雖然北極在地域上離中國較遠,但其涉及國家戰略利益。因此,對北極交流礦產資源開發利用現狀及前景進行分析,具有很強的現實意義。

北極礦產資源開發和中國礦產資源供需狀況

北極礦產資源開發狀況

北極地區是指北緯66º34´以北廣大區域,包括北冰洋及其毗鄰陸地。北極目前以油氣資源勘探開采為主,未來將擴展至鐵、銅、稀土等戰略性礦產。從地理位置看,北極陸地領土主權清晰,分別歸屬于俄羅斯、美國、加拿大、丹麥、挪威、冰島、瑞典、芬蘭等八國;北極點及其附近大片區域為公共海域,不屬于任何國家。從地緣政治看,俄羅斯、美國、加拿大、丹麥、挪威五國對北極領海主權存在爭議,試圖將各自領海擴大至《國際海洋法公約》規定的“大陸架延伸200海里”以外公海區域;波蘭、日本、中國等近北極國家從國家戰略意義出發,積極參與北極事務,強化地區存在。從已探明油氣資源看,研究資料顯示訪談,俄羅斯、美國、加拿大專屬經濟區內超過400個陸上油氣田已完成了勘探,已探明資源量合計為3 288億桶油當量,其中俄羅斯占88%。從待勘探油氣資源看,據美國地質調查局數據,北極待勘探油氣資源量合計4 122億桶油當量,占全球待勘探資源總量的22%,84%位于500米以下淺近海區域,其中石油900億桶、天然氣1 669萬億立方英尺(折合47萬億立方米)、天然氣凝析液(NGL)440億桶;據俄羅斯國際事務委員會數據,俄羅斯、美國、丹麥、加拿大、挪威分別占待勘探石油的41%、28%、18%、9%、4%,占待勘探天然氣的70%、14%、8%、4%、4%。從非油氣礦產開發潛力看,北極擁有豐富的煤、鐵、鈦、銅、鋅、鎳、金、銀、鈮、鉭、稀土等戰略性礦產,待勘探煤炭資源量占全球待勘探煤炭資源總量的12%;擁有世界最大的鋅礦和銅鐵鎳復合礦,巴芬島、科拉半島、格陵蘭島發現了世界級大鐵礦;格陵蘭島的伊犁馬薩克雜巖體是世界第二大稀土礦富集地,釹和鏑可以滿足未來全球1/4需求(表1)。

中國礦產資源供需狀況

伴隨新型工業化和城鎮化進程的推進,中國礦產資源需求總體處于高位水平,油、氣、鐵、銅、金等大宗礦產,以及鈦、鎳、鈮、鉭等新興戰略性礦產自給程度較低。受主要資源國民族主義情緒高漲、美西方與中國“脫鉤斷鏈”等因素影響,海外資源供應風險加大。從國內供需狀況看,2023年,中國上述大宗礦產和新興戰略性礦產儲消比從高到低分別為鈦(25.4)、天然氣(17.1)、鐵(10.9)、鉭(10.0)、石油(5.0)、金(2.9)、銅(2.5)、鎳(2.5)、鈮(0.8),國內資源保障程度較低;對外依存度從高到低分別為鈮(>99%)、鎳(95.7%)、鉭(≈90%)、銅(77.6%)、鐵(75.9%)、石油(73.0%)、金(65.6%)、天然氣(42.0%)、鈦(38.2%),對海外資源依賴程度很高;進口集中度(CRn)也較高,如鈮鐵(CR1=97.0%)、鎳(CR1=86.1%)、鐵(CR2=83.6%)、鉭鈮精礦(CR3=81.8%)、液化天然氣(LNG)(CR4=78.5%)、銅(CR5=73.0%)、鈦(CR3=66.6%)、石油(CR5=61.9%)。除黃金進口多元化以外,其他礦產供應渠道單一,供應風險加大。從海外供應環境看,中國海外資源開發受到發展中國家和發達國家雙重擠壓。2019年以來,智利、秘魯、阿根廷、巴西、印尼、剛果(金)、津巴布韋等發展中資源大國高舉資源民族主義大旗,采取提高礦業稅費、限制原礦出口、要求在本土建冶煉廠、限制外資參與、改變礦業權獲取規則、強令采礦合同重新談判、力推資源國有化等方式收緊外資開發政策;以美國為首的西方國家先后主導能源資源治理倡議(ERGI)和礦產安全伙伴關系(MSP),試圖分別從供應端和需求端形成礦產資源治理聯盟,實施關鍵礦產供應鏈“去中國化”。氣候變暖及科技進步使得北極礦產資源開發潛力增高,豐富的油、氣、鐵、銅、金、鈦、鎳、鈮、鉭等礦產與國內需求形成很強的互補性。

北極礦產資源綜合治理狀況

北極理事會是開展北極資源治理對話的最重要平臺

北極理事會成員國為北極八國,觀察員國共計13個,其中包括中國、日本、新加坡、印度、韓國等5個亞洲國家。總結北極理事會歷次會議情況,各國在礦產資源領域爭論焦點為如何平衡資源開發和生態安全問題。

成員國在資源開發領域各有側重。俄羅斯北極資源開發進程領先于其他國家,以油氣資源開發為主的俄屬北極GDP占全俄GDP的10%,明顯高于其他北極國家。俄羅斯通過完善立法和管理政策來平衡資源開發和生態環境之間關系,目標是到2050年將俄屬北極油氣開采量提高20%—30%。美國前總統奧巴馬更加關注北極氣候變暖對全球生態造成的負面影響,特朗普執政后重新開放了阿拉斯加地區楚科奇海和波弗特海沿岸油氣鉆井,這里有北美洲最大的待開發陸上油田。加拿大強調主權完整和對原住民權利的保護,收緊油氣開發政策。丹麥采用公私合營模式,加強格陵蘭島礦產資源開發。挪威看重北極專屬經濟區內能源資源對經濟發展的重要性,掌握世界一流油氣開發技術。冰島、芬蘭和瑞典把重心放在基礎設施(公路、鐵路)建設領域,涉及資源開發時,強調環境保護、生物多樣性和礦業可持續發展。瑞典的北極環境研究成果世界領先。

亞洲觀察員國積極參與北極國際合作。日本積極參與北極液化天然氣2號項目(以下簡稱“北極LNG-2項目”)開發,其海軍艦隊以前主要用于維護蘇伊士運河運輸安全,目前正在為東北航道開通做準備。新加坡作為島國,擔心北極航道開通對其全球海上運輸樞紐地位構成威脅。印度為應對來自中國的北極競爭壓力,在斯瓦爾巴德群島積極開展科考活動。所有亞洲觀察員國一直認為北極公共海域應當成為國際社會集體治理的公共區域,而非地緣政治爭奪地。

俄羅斯作為北極事務的先鋒者,在資源治理中占主導地位

俄羅斯北極事務管理政策大致經歷了3個階段。保守型政策(2000—2006年)。在《俄羅斯北極政策原則》(2001年)政策指導下,主張“北極地區只屬于北極國家”,與北極國家(特別是北歐北極國家)深化合作,保持地區和平。進取型政策(2007—2013年)。在《2020年前及更遠未來俄羅斯北極政策原則》(2008年)和《2020年前俄羅斯北極地區發展和國家安全保障戰略》(2013年)政策指導下,強調國家主權完整和領土安全,運用先進技術手段開發俄屬北極礦產資源并建設東北航道。競爭型政策(2014年至今)。烏克蘭危機2013年底爆發并于2014年升級,俄羅斯西部防線面臨前所未有的壓力,北極成為戰略突破口。在其《2020年前北極地區社會經濟發展國家規劃》(2014年)、《2035年前俄羅斯北極國家政策原則》(2020年)和《俄羅斯海洋學說》(2022年)政策指導下,加速北極資源開發進程,提高在該地區的國際影響力,協調俄羅斯地區發展部、遠東發展部、運輸部、工業與貿易部、外交部等政府部門之間的北極行動規劃,為俄船隊、油氣開采公司、天然氣運輸公司在北極活動創造條件。

與此同時,俄羅斯北極資源勘探成果遙遙領先于其他國家。鎳探明儲量占全球10%,鉑族金屬占19%,鈦占10%,還有儲量較大的鋅、金、鈷等礦產;已探明油氣資源主要分布在薩哈(雅庫特)共和國、卡拉半島、諾里爾斯克市、東西伯利亞等區域。

美國作為北極事務的后起之秀,是資源治理的重要參與者

美國北極事務管理政策從環境保護為主轉向美國利益優先。環境保護型政策(2009—2016年)。美國在其《北極地區國家戰略》(2013年)和《2017—2021財年北極研究計劃》(2016年)政策指導下,推進北極氣候治理研究和科學考察,加強環境保護;頒布楚科奇海域和波弗特海域油氣開采禁令。美國優先型政策(2017年至今)。以美國優先為首要衡量因素,在《美國優先海上能源戰略》(2017年)、《美國國防戰略綱要》(2018年)、《保護美國在南北極地區國家利益備忘錄》(2020年)和《美國國防部北極戰略》(2024年)政策指導下,廢除2016年頒布的北極油氣開采禁令,鼓勵在北極近海鉆井,確保美國在全球能源創新、勘探和開采領域的領先地位;對中俄北極資源開發、航道建設和科考合作保持密切監督,號召除俄羅斯以外7個北極國家共同尋求應對之策;將俄羅斯作為長期戰略競爭對手,多次在阿拉斯加地區進行軍事演習。

與此同時,美國是北極資源開發的重要參與國。位于阿拉斯加東南部的Greens Creek礦山為世界十大銀礦之一,同時富含金、鉛和鋅,于1989年實施開采;位于阿拉斯加科澤布市附近的Red Dog礦山為世界最大鋅礦之一,于1989年實施開采;位于費爾班克斯市的Fort Knox礦山是阿拉斯加最大的露天金礦,于1996年實施開采;油氣資源勘探始于1958年,但氣候變化、生態環境、原住民權益等因素導致其管理政策左右搖擺,開發進度緩慢,目前楚科奇海、波弗特海、庫克灣等區域共計19個海上油氣區塊允許以租賃形式獲取勘探開采權。

中國作為北極利益攸關方,和平參與資源治理

中國雖不是北極國家,但急劇升溫的北極戰略利益博弈對中國產生了深遠影響,中國也在積極參與北極事務。

和平參與北極資源開發。《中國的北極政策》(2018年)明確指出,中國是北極事務的積極參與者、建設者和貢獻者,以全球、區域、多邊、雙邊等多層次合作形式參與北極事務;依照國際法和國際條約規定,在北極公共海域和斯瓦爾巴德群島享有資源開發、管道建設、科學研究等權利。

積極開展科學考察活動。2004年,中國在北極建立了首個科考站“黃河站”,至今已完成13次科考任務,對北極地質地貌的認識不斷加深。

積極拓展北極合作平臺。2013年,中國作為觀察員國加入北極理事會;同年,成立中國—北歐北極研究中心(CNARC),定期開展學術交流,促進北極可持續發展合作。

以“不缺位、不越位”實際行動消除國際社會質疑。針對美國等一些國家對中國參與北極事務和資源治理發表無端質疑和惡意詆毀,中國以“構建人類命運共同體”理念為指導,用實際行動予以回應:一方面,作為近北極國家,積極參與北極面臨的全球性問題,努力發揮建設性作用,小班教學在北極事務中“不缺位”;另一方面,作為非北極國家,絕不介入領土安全、主權完整等北極國家間或北極區域內部事務,在北極事務中“不越位”(圖1)。

小結

俄羅斯因其地理位置、海軍力量和資源開發程度在北極占主導地位,北極資源治理政策最為完善。美國近年來對北極表現出越來越濃厚的興趣,甚至計劃從丹麥購買格陵蘭島以增加對抗俄羅斯的籌碼,北極資源治理政策逐漸完善。中國作為近北極國家,是北極利益攸關方,以實際行動參與資源開發、科學考察等事務,但資源治理政策尚不完善。

中國參與北極礦產資源開發利用現狀

中俄合作集中在油氣開發、航道建設和科學考察領域

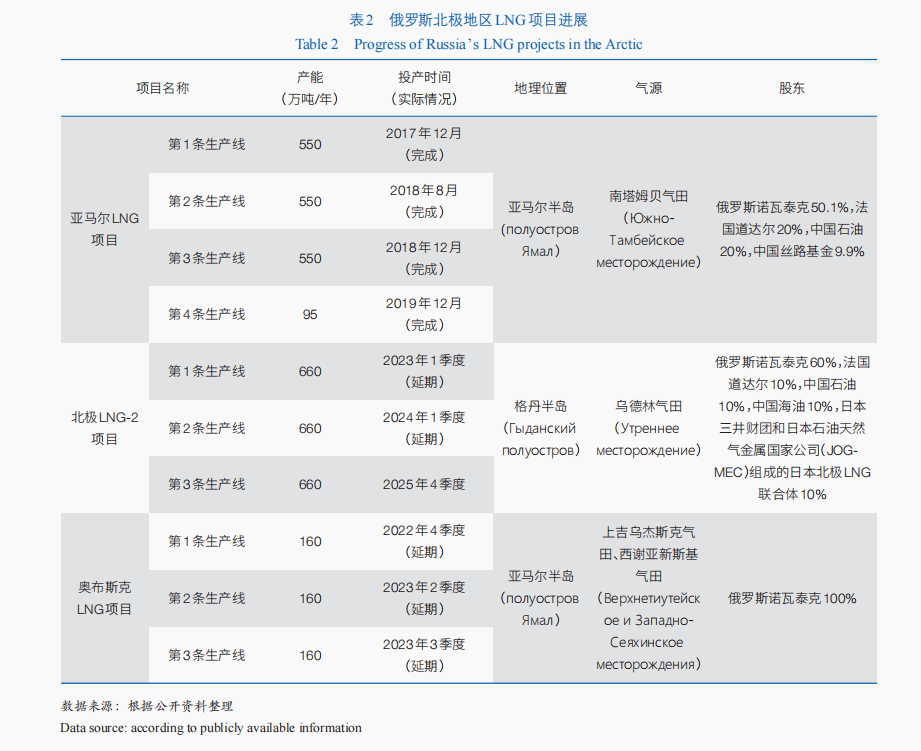

亞馬爾液化天然氣項目(以下簡稱“亞馬爾LNG項目”)是中國參與的首個北極大型能源項目。2013年,中國石油天然氣集團公司(以下簡稱“中國石油”)和俄羅斯諾瓦泰克公司(以下簡稱“諾瓦泰克”)簽署《收購亞馬爾LNG項目股權的協議》,中方獲得20%股份;2014年,雙方再次簽署《亞馬爾LNG項目購銷協議》,中方每年從俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區進口LNG 300萬噸;2016年,中國絲路基金有限責任公司(以下簡稱“絲路基金”)收購亞馬爾LNG項目9.9%股份。俄羅斯諾瓦泰克作為亞馬爾LNG項目控股方(占股50.1%),主導項目建設;法國道達爾集團公司(以下簡稱“道達爾”)作為股東之一(占股20%),主要提供技術咨詢服務;中國石油和絲路基金主要提供資金和設備。該項目天然氣、凝析油可采儲量分別為1.35萬億立方米、6 018萬噸,4條生產線已于2017—2019年全部投產,總產能為1 745萬噸/年。

北極LNG-2項目是中國參與的第二個大型能源項目。2019年,中國石油、中國海洋石油集團公司(以下簡稱“中國海油”)分別與俄羅斯諾瓦泰克簽署《收購北極LNG-2項目股權的協議》,各自收購10%股份。2021年,中國申能(集團)有限公司與俄羅斯諾瓦泰克簽署《北極LNG-2項目長期購銷協議》,未來15年內對華供應LNG總量超過300萬噸。2022年,中國浙江能源集團公司(以下簡稱“浙能集團”)、中國新奧天然氣股份有限公司(以下簡稱“新奧公司”)分別與俄羅斯諾瓦泰克簽署《北極LNG-2項目長期購銷協議》;俄羅斯諾瓦泰克每年向浙能集團供應LNG 100萬噸,為期15年;每年向新奧公司供應LNG 60萬噸,為期11年。北極LNG-2項目股東分別為俄羅斯諾瓦泰克(60%)、法國道達爾(10%)、中國石油(10%)、中國海油(10%)、日本三井財團和日本石油天然氣金屬公司(JOGMEC)(10%)。該項目設計3條生產線,單線產能660萬噸/年,總產能1 980萬噸/年。俄烏沖突導致美歐對俄制裁,北極LNG-2項目進度較原計劃有所延期,目前正在實施一期工程(表2)。

中俄共商共建東北航道。北極分布著東北航道(俄羅斯北部沿海)、西北航道(加拿大北極群島和美國阿拉斯加北部海域)、中央航道(北極點附近海域)共3條航道,其中東北航道較其他兩條更具經濟開發價值和商業運營條件。東北航道的順利開通,有利于中國減少對馬六甲海峽的依賴和俄羅斯對華出口北極油氣資源。2015年《中俄聯合公報》和2019年《中俄聯合聲明》提出,“開展北極航運研究,加強東北航道開發利用合作”。2019年,中國遠洋海運集團有限公司與俄羅斯兩家企業(俄羅斯諾瓦泰克和俄羅斯現代商船公司)、絲路基金聯合簽署《成立北極海運有限責任公司的協議》,為東北航道建設注入新動力。2024年7月,俄羅斯石油公司總裁謝欽在第六屆中俄能源商務論壇開幕式上致辭,歡迎中國造船廠和零部件供應商參與東北航道建設,共建一支高冰級油輪船隊;8月,中俄總理第二十九次定期會晤期間,中俄北極航道合作分委會成立,加強航運開發、航行安全、極地船舶技術和建造領域合作,提升東北航道在國際海運中的作用。

中俄聯合科考。中俄北極聯合科考重在體現大國責任擔當,加強海洋環境變化研究,服務北極資源保護和利用。2016年,首次聯合對東西伯利亞海進行科考;2018年,再次聯合對楚科奇海、東西伯利亞海和拉普捷夫海進行海洋多學科綜合科考;2019年,雙方簽署《建立俄羅斯北極科研中心的協議》,深化聯合科考、資源開發技術創新等合作。

中美油氣合作受貿易戰拖累出現階段性受阻

聯合開發阿拉斯加LNG項目。2017年1月特朗普就任美國總統后,積極推動中美阿拉斯加LNG項目合作事宜,中國也做出積極回應:9月,習近平主席訪問阿拉斯加州,討論LNG項目合作計劃;11月,特朗普總統訪華期間,中國石油化工集團公司、中投海外直接投資公司、中國銀行與美國阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然氣開發公司聯合簽署《阿拉斯加LNG項目開發與銷售框架協議》,中方計劃投資430億美元。這一舉措既為中國提供新氣源并降低進口成本,也給美國阿拉斯加州帶來更多經濟收益。

貿易爭端導致中美油氣合作階段性受阻。2018年3月底,中美貿易爭端以來,中國從美國進口LNG量開始減少。2019年6月,中國對包括阿拉斯加在內的美國LNG加征25%關稅,美國對華出口LNG量大幅下降;7月,阿拉斯加州以戰略安全為由取消了LNG項目合作計劃。

中國與其他國家實質性合作較少,合作進程不明朗

格陵蘭島是中國推進北極資源合作進程的重點地區。中國企業主要通過接手其他初級礦業公司項目轉讓或聯合開發的方式參與合作。2008年,中國江西中潤礦業公司收購英國Nordic Mining公司20%股份,聯合勘探格陵蘭島東部Carlsberg銅礦和西南部Nalunaq金礦。2011年,中國有色礦業集團公司與澳大利亞Ironbark公司簽署框架性協議;2014年,雙方簽署諒解備忘錄,聯合勘探開采格陵蘭島Citronen鉛鋅項目。2015年,中國俊安發展(集團)公司與英國London Mining公司簽署《Isua工程收購協議》,接手格陵蘭島Isua鐵礦項目,并取得格陵蘭島自治政府授予的開采權,這也是中國首個擁有獨立開采權的北極礦產資源項目。

與加拿大開展鎳礦開采合作。2010年,中國吉林吉恩鎳業股份有限公司投資1.124億美元,收購加拿大Liberty Mines公司51%股份,聯合開發努納武特地區第二大鎳礦Nunavik項目,該項目于2014年正式投產。

與冰島開展油氣開采合作。2014年,中國海油和冰島Eykon Energy公司合作,獲得冰島北極海域油氣資源勘探開采許可證,但因技術和資金問題于2018年宣布項目失敗。

小結

中國參與北極資源聯合開發的核心優勢是資金和市場。一方面,中國企業資金優勢明顯,在已投產亞馬爾LNG項目中投資165億美元,占該項目總投資額一半以上,在阿拉斯加LNG項目中初步計劃投資已高達430億美元。另一方面,中國已成為全球最大油氣進口國,與俄羅斯、美國之間貿易互補性強。2023年,中國石油、天然氣進口量分別占全球20%、17%,俄羅斯是中國最大的石油和管道天然氣進口國,石油、管道天然氣分別占中國進口總量的19%、35%,LNG目前僅占11%,但隨著北極LNG項目和東北航道的順利推進,未來LNG貿易空間廣闊。美國已成為全球最大油氣生產國和出口國,2023年,美國石油、天然氣產量分別占全球18%、26%,出口量分別占全球13%、22%。但美國天然氣僅占中國進口總量的3%,兩國沒有石油貿易往來;未來中美油氣合作潛力巨大,甚至可以成為緩和中美關系的重要抓手。

中國獲取北極礦產資源前景

中國參與北極資源開發面臨多重風險

中國企業采用投資入股、招投標、聯合開發等方式參與北極國家專屬經濟區內資源開發項目,同時也在試探性規劃公共海域油氣勘探,但尚處于研討階段。總結中國及北極國家經驗教訓,北極資源開發面臨多重風險。

生態風險。北極愈發密集的資源開發活動導致原本脆弱的生態系統遭受二次沖擊,漏油事故污染大氣環流和水圈環境,穿越東北航道的破冰船及隨行船舶對北極熊、海象和鳥類賴以生存的冰域造成嚴重破壞,污水排放問題威脅海洋生物生存安全。

勘探風險。地震勘小樹屋探是油氣開發不可或缺的技術手段,但北極的極端天氣狀況和自然環境極度敏感性導致地震資料獲取困難,地震數據處理難度加大,常規技術手段無法應對,勘探成功與否不可預測。

運輸和技術風險。北極缺乏資源運輸的配套設備,中國雖已具備建造破冰運輸船的能力,但技術瓶頸導致LNG運輸受到季節限制,一年2/3時間無法自由通航;適用于北極冰區勘探、大氣觀測、海洋考察等的裝備亟待創新和升級,以提高航行安全水平。

經濟風險。自然環境惡劣和基礎設施薄弱導致項目開發成本增加,對原住民進行專業培訓、礦區遠離居民點導致礦工需要輪休、健康交通和安保等問題使得人力成本增加,礦區完成開采后土地復墾難度大,難以滿足當地居民對居住環境和經濟發展的需求。

中國參與北極資源開發具備多項利好

具備法律基礎。中國作為《聯合國海洋法公約》締約國,在北冰洋國際公共海域享有海洋科學研究、勘探開采能源資源、建造采礦基礎設施、自由安全航行等權利。該水域面積280萬平方公里,對所有締約國平等開放,由國際海底管理局負責管理資源開發活動;當主體責任國實施資源勘探開采的區域越界至沿海國主權范圍內時,應當事先征得對方同意并遵守當地法律;探采出的所有能源資源為全人類共同所有。中國作為《斯瓦爾巴德條約》締約國,有權自由進出斯瓦爾巴德群島及其領海,平等享有采礦、捕魚、狩獵等權利,該區域為礦產資源富集區。

具備合法身份。中國是北極理事會觀察員國,雖不是成員國沒有投票和協商決定權,但享有出席理事會會議、發言和參與部分議事的權利。應當充分利用該平臺,促進與其他國家信息共享和文化交流,優化北極資源開發實現路徑,增強主動權。

具備國際影響力。中國是聯合國安理會常任理事國,擁有一票否決權,對涉及北極問題的議程和決定能否最終通過具有較大影響力。中國是小樹屋國際海事組織成員國,負有保障國際航運安全、防止船舶運輸造成海洋污染的責任,可以在東北航道建設方面積極作為,為更多中國企業參與創造便利條件。

中俄北極資源開發合作機遇與挑戰并存

中俄合作存在機遇。俄屬北共享會議室極油氣資源潛力大。2019年10月,俄羅斯遠東和北極發展部副部長A.Rrutikov宣稱,北極未來20年內將成為俄油氣生產的主要驅動力,預計到2035年,北極天然氣、石油產量分別占俄總產量的90%、25%。俄政府多措并舉促進北極資源開發。俄羅斯通過中央和地方財政聯合撥款、預算外追加撥款等財政優惠政策為油氣資源開發、東北航道建設等重大項目提供資金支持;通過免征開采稅、減稅、稅收抵免等稅收激勵政策支持諾瓦泰克、盧克石油、天然氣工業石油等大型能源企業在北極拓展新的LNG和天然氣化工項目。中見證俄在金融和資源領域互補性強。在美西方加大對俄制裁力度、西方公司紛紛退出俄屬北極油氣項目的背景下,受限于資金“短板”,俄屬北極油氣開發面臨先進技術和裝備缺乏、通信和基礎設施薄弱的現實難題。中國是全球最大能源消費國,是俄尋求資金來源的重要目標國,在數字模塊、船舶制造等方面技術先進,雙方可以通過“以市場、資金和技術換能源”方式實現經濟利益最大化。

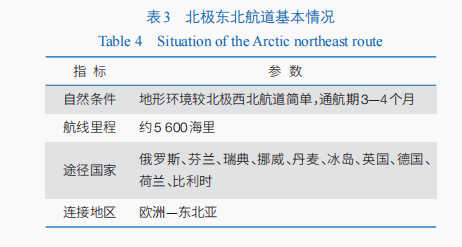

中俄合作面臨挑戰。北極國家領土爭議增加了外部不確定性。北冰洋沿岸國家不僅注重北極領海劃分,也要求北極大陸架延伸,試圖將《聯合國海洋法公約》規定的“各沿海國可獲得大陸架延伸200海里的專屬經濟區”范圍擴大。俄羅斯最先提出申請,希望獲得350海里的大陸架延伸,隨后加拿大、丹麥也相繼提出申請,三國在大陸架延伸問題上利益相沖。美國北極政策增加了地緣政治風險。北極八國中美國北極政策對俄影響最大,也是北極格局走向的最重要一環。出于對北極航道的不同認識和訴求,美國推行航行自由理念,間或派出艦船對俄進行航行監督,強化與歐盟、北歐國家的北極軍事演練。國際環境欠佳。俄烏沖突爆發后,俄羅斯與美西方關系急劇惡化,影響波及北極地區,北極理事會其他成員國集體排俄,在北極科技合作方面對其進行孤立,導致北極理事會于2022年3月宣布暫停一切事務,主張在沒有俄羅斯參與前提下有限恢復工作。美西方將中俄北極合作視為威脅,在多個場合要求中國停止與俄進一步合作,否則對中國采取必要手段。北極東北航道存在運輸風險。氣候、技術和主權問題導致東北航道運輸風險上升(表3)。海冰、低溫等氣象會對運輸船舶造成嚴重破壞,目前只有夏季(7—10月)可以自由通航,但夏季的海霧會造成航行時間延誤;北極海域只完成了9%的海圖繪制,船舶補給和海上搜救能力差,無法為航道商業化運營提供技術服務;俄羅斯出于國家安全戰略考量,主張東北航道的所有權和控制權,對所有船舶采用航行許可證、強制引航和壟斷性收費管理,引發其他北極國家的擔憂和反對。

中國面向北極的礦產資源開發利用建議

北極的未來關乎全人類福祉,需要世界各國的參與和貢獻。不過,北極地緣政治格局決定了北極八國在維護地區和平與穩定、促進資源開發與可持續發展等北極治理核心議題上發揮決定性作用,脫離了北極國家的認可與支持,其他國家很難參與北極事務。因此,作為負責任大國,中國參與北極資源開發應高度重視時序上的漸進性、內力外力的綜合性、整體謀劃和局部參與的互助性等協同關系,采取積極合作為主線、有序競爭為輔助的發展思路。

中國與國際社會共同完善北極資源開發機制

中國作為締約國,倡導對《聯合國海洋法公約》和《斯瓦爾巴德條約》有關礦產資源開發利用條款進行補充,完善礦產資源開發利用原則、程序、責任分配、爭端解決途徑等內容。中國作為北極理事會觀察員國,倡導設立專門的礦產資源開發工作組,協調各國參與北極資源開發利益沖突,推動信息共享、技術交流和標準制定。

政府積極開展北極外交

加強同北極國家、北極理事會等雙邊或多邊交流合作,以科學研究、污染防治、綠色發展等為切入點,探索符合中國利益的國際合作途徑,構建多層次、全方位、寬領域的合作關系。積極參與北極治理國際規則的制定,提出中國方案,最大程度維護國家利益。

企業加強北極資源項目合作

中國國企和私企經過有效整合形成企業聯合體,通過參股入股、投標競標等方式積極參與北極項目聯合開發。北極項目所處自然環境惡劣,資源開發難度大,推動北極項目順利進行,可以提升中國礦業公司資源開發水平,增強企業實力和國際競爭力。

借助國際合作平臺展示技術和經濟實力

北極前沿論壇、北極—對話之地國際論壇、北極圈論壇等國際平臺的交流議題具有前瞻性,對北極發展產生重要影響。中國可以借機展示礦產勘探和油氣鉆井技術、破冰船設計和制造技術、生態治理技術和環境保護管理經驗,通過企業投資、時租會議技術入股、設備出口等方式提高參與水平。

(作者:蘇軼娜,中國自然資源經濟研究院。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言